En el Sinaloa de fines del siglo XIX, no es raro encontrar desilusión por la vida y actos de suicidio; prácticas con cierta recurrencia, como una gota que poco a poco deja su marca en la roca. Los motivos son variados: en el amor y las relaciones de pareja se establecen aspiraciones y, el rechazo, el alejamiento o el rompimiento pueden generar depresión y sentimientos de infelicidad que, extralimitados, conducen a conductas suicidas. La pérdida de fortuna o la agudización extrema del vivir provoca también muertes voluntarias. En general, el orgullo herido, esperanzas frustradas, proyectos destruidos y el despecho de lo que más se ama, generan melancolia, dolor, agobio y desgracia que, agolpadas en la sensibilidad humana, quitarse la vida se convierte en una “salida” del abismo. Adversidades que desequilibran y exaltan sentimientos, que entierran expectativas y sentido a la vida. El suicidio se puede leer como un delirio, un escape patológico o incluso, como un “ejercicio de libertad”.

Un fenómeno social con múltiples lecturas: considerado un pecado por la Iglesia católica, un contrasentido del ideal cristiano pues, quien toma la vida en sus manos, niega la voluntad de Dios, contradiciendo la Ley Divina. Por el contrario, no era condenado dentro de la cosmovisión africana; antes bien, era una forma de combatir la humillación y el deshonor.

Una conducta consignada desde el texto bíblico: Judas se suicidó ahorcándose. Sansón, capturado por los filisteos, rogó a Dios le devolviera su fuerza para derribar el templo y morir junto con sus captores, deseo concedido para protagonizar una especie de suicidio heróico. Ejemplos abundan, pero no se trata de reflexionar sobre su significado e interpretaciones, ni su dimensión histórica; solamente es mostrar algunos signos de su presencia en Sinaloa.

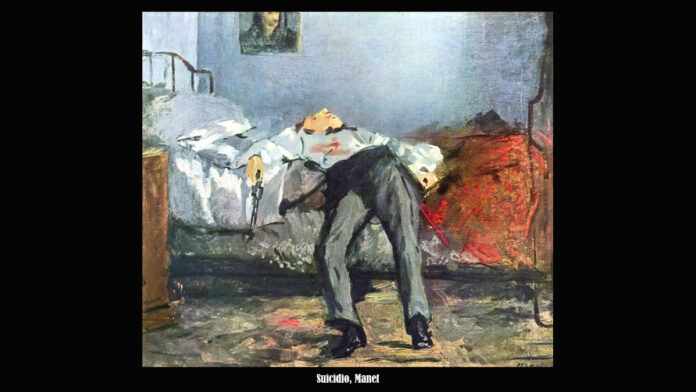

Hubo mujeres que se inmolaban en fuego, envenenamientos, ahorcamientos y autoagresiones con armas blancas y de fuego, entre otras “opciones”. De todas ellas, destacar únicamente tres casos: a mediados de 1892, el Distrito de El Fuerte, Elodia Almada, desengañada de la vida, tomó una fuerte cantidad de veneno que puso fin a su existencia. Dos años más tarde, en agosto de 1894, Urbano Martínez (radicado en Mazatlán) padecía una enfermedad crónica; presa de la desesperación y sus dolores, intentó suicidarse introduciéndose una navaja en el pecho. Por fortuna, la herida no fue mortal.

En este mismo puerto sinaloense, un mes antes, en el taller de carpintería propiedad de Pantaleón Aguilar, un joven carpintero -Gabriel Palomares de 19 años- se presentó a laborar. A las 8 de la mañana, sus compañeros de trabajo lo notaron muy irritado y sensible. Por momentos abrazaba a sus compañeros. Nadie preguntó los motivos.

Súbitamente se introdujo en un cuarto, tomó una pistola Smith Wesson y se disparó un balazo que le penetró en el vientre, saliéndole por la espalda. Moribundo lo condujeron al hospital. Antes de morir confesó que la causa de su acción fue porque acababa de casarse una joven que se desempeñaba como “torcedora” en una fábrica de puros y cigarros, con quien anteriormente mantuvo relaciones amorosas.

La idea de suicidarse la expresó desde un día antes. Ya había dicho que con esa arma se mataría, pero que se iba a “llevar” a tres de sus mejores amigos. Finalmente, decidió marchar solo por esa ruta sin retorno.

Estos tres casos indican que, como dijera Émile Durkheim: “no hay un suicidio, sino suicidios”. Con sus variantes, esos sinaloenses estaban invadidos de angustia e infortunios; suicidarse expresó sus desbordadas ansias de reposo y la voluntad de alejarse o rehuir los conflictos que se les presentaban. No le encontraron sentido esperar un obvio desenlace que acrecentara su sufrimiento, de ahí que prefirieron abandonar la escena de la vida.

Si jugáramos con el tiempo, para Elodia, Urbano y Gabriel, tendrían sentido los versos de Jorge Luís Borges: